Поселок Вознесенское, иногда употребляется название Вознесение, после присоединения к городу сильно разросся. От прежнего села осталась только церковь с часовней, река Нокса и несколько избушек с живущими здесь старожилами. Историк показал наиболее интересные здесь объекты.

– Село Вознесенское было основано во второй половине XVI века на берегу реки Нокса. До середины 1990-х годов село входило в состав Высокогорского района Татарстана, а затем было включено в состав Казани. По данным Татарского энциклопедического словаря, в 1997 году в Вознесенском проживало 260 жителей. Сегодня в поселке проживает несколько тысяч человек, насчитывается свыше 40 улиц, имеется свой Дом культуры, один участковый пункт полиции, два муниципальных и два частных детских сада.

В XVIII веке село было еще довольно небольшим, здесь проживало около 20 семей. То, что такая маленькая деревушка смогла заиметь кирпичную церковь, было по тем временам большим достижением.

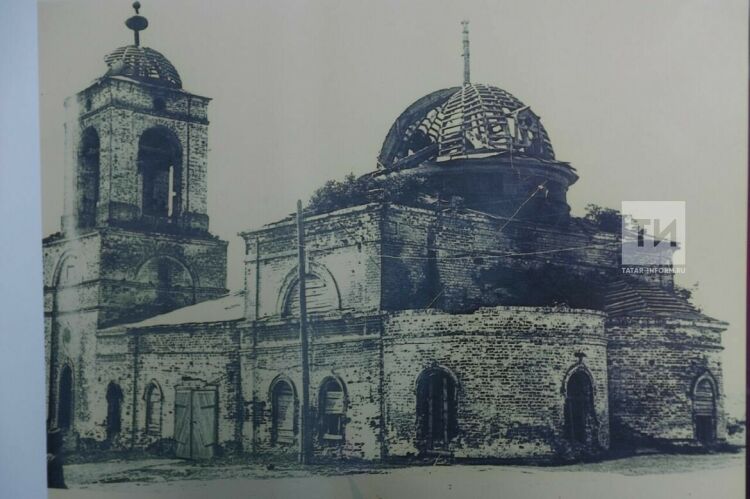

Упоминания о том, что здесь была церковь, относятся к 1600 году, но, по всей видимости, храм был деревянным. Первая кирпичная церковь была построена в 1740 году, по записи в другом источнике – в 1780-м. Село не входило в черту города – тогда Казань была значительно меньше. Окраиной Казани в 18 веке было Ометьево и Арское кладбище. В 1824 году была построена колокольня и чуть позднее переделан сам православный храм. Он просуществовал до сегодняшнего дня – это самый древний сохранившийся памятник в селе, отмечает историк.

Приход села Вознесенское был знаменит двумя особо почитаемыми иконами – Тихвинским образом Божией Матери (известен еще со времен первой бывшей здесь церкви – 1600 года) и Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» (в Москве прославился в 1682 году, а в нашем краю известные списки находились в Свияжском Иоанно-Предтеченском, Свяжском Макарьевском монастырях и здесь). По молитвам пред ними многие исцелялись от болезней.

Казань разрасталась, и тогдашнему мэру Казани Камилю Исхакову было очень важно сделать город миллионником. Поступили очень простым способом – присоединили к городу окрестные деревни. Таким образом Казани отошли Отары, Мирный, Самосырово, Константиновка, Салмачи и Вознесенское – 1997 году. Началась активная застройка села, у горожан появилась новая традиция – переселяться из квартир в коттеджи.

Кстати, в Вознесенье до сих пор можно увидеть такое явление, как колонка. К сожалению, она не функционирует. На люке колодца указана дата – 1988 год.

Мечети

Со временем изменился этнический состав поселка. Население изначально было русское, затем стало поселяться много татар и, соответственно, стали строиться религиозные объекты. В 1999 году строится мечеть «Каусар» и центр изучения корана «Рашида», который был основан в 2009 году, построил его бывший муфтий Татарстана Гусман Исхаков в память о своей маме Рашиде Исхаковой. Этот объект возвышается над населенным пунктом, где расположены в основном трехэтажные дома, соответственно, он доминирует над ними.

Мечеть «Каусар» уникальна тем, что стала первым религиозным объектом в этой части города.

– Для меня стало загадкой то, что она стояла вдалеке от домов, – отмечает Раис Сулейманов. – Те дома, что сейчас стоят рядом, были построены в 2010-е годы. В тоже время была построена мечеть «Билял» из силикатного кирпича. Как я уже говорил, этнический состав поселения очень сильно поменялся, и на исконно русском поселении теперь 3 мусульманских объекта.

Любое село обязательно имело свое кладбище, рассказывает историк, обычно располагаемое отдельно от населенного пункта. Вознесенское кладбище располагалось по одну сторону берега Ноксы, а само село Вознесенское по другую. Кладбище старинное: мы заметили среди сохранившихся захоронений могилу 1920 года, т.е. житель села умер в последний год Гражданской войны.

Река Нокса и Ноксинский лес

Вдоль поселка протекает река Нокса – это левый приток реки Казанки. Здесь она похожа на большой ручей, вода мутная, и сама река очень узкая. Нокса довольно длинная: течет почти с Куюков, протекает через Клыки, Константиновку, Троицкую Ноксу и где-то в районе Дербышек соединяется с Казанкой, где становится шире.

Ноксинский лес – это искусственная лесопосадка, где произрастает порядка 30 видов деревьев. Лес был создан в 50-е годы, и сейчас идет активная борьба жителей за его сохранение, ведь это прекрасное место для отдыха. Здесь горожане катаются на лыжах, гуляют с детьми. Это единственный лесной массив в шаговой доступности в микрорайоне «Азино-2».

Лес изначально был посажен для укрепления оврага, который здесь разрастается в целую сеть. Территория леса была значительно больше, но при строительстве многоквартирных домов часть его была уничтожена.

– Лес в черте города выполняет колоссальную природоохранную средообразующую климатическую функцию. Строительство в городе не должно осуществляться за счет уничтожения за счет природной территории. Оно должно осуществляться за счет реставрации или сноса ветхого жилья. Уничтожать древолес в черте города – это рубить сук, на котором мы сами сидим. Именно зеленые зоны в черте города обеспечивают приток кислорода и очищают воздух. Поэтому сокращение таких территорий чревато многочисленными последствиями. Вырубка леса никогда не сможет быть заменена посадкой декоративных парков, потому что функционально они совершенно разные и находятся в разных экоусловиях. Частично такую функцию, как старые посадки, они смогут нести только через 10 лет, а полностью нести только через 60 лет, – подчеркивает эколог Нафиса Мингазова, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ.

Старожилы

Старые деревянные крестьянские избы сейчас можно встретить только рядом с церковью, на крышах большинства из них красуются звезды, видимо, установленные в советский период. Дома здесь в большинстве случае жилые, вполне ухоженные. В один из таких домов мы решили заглянуть в надежде пообщаться со старожилами поселка.

На пороге нас встретила девочка лет 10. Она сразу пригласила нас в дом и позвала хозяйку – Анну Тимонина, среди соседей просто тетя Нюра.

Анна Емельяновна родилась в 1939 году и всю жизнь прожила в Вознесенском. Она с радостью поделилась своими воспоминаниями из молодости.

– Раньше было здесь только три улицы: наша Профсоюзная, Дубравная и Центральная. Вокруг были колхозные поля и лес. Сейчас только 7 коренных семей осталось, остальные приехали после присоединения к Казани.

Анна Емельяновна рассказала, что в 60-70 года, когда не было транспорта, жителям приходилось ходить пешком на Чеховский рынок за продуктами. К тому же, не было и нормальной дороги – жители села шли по полям. А чтобы поехать на лошади, приходилось вставать на очередь за неделю.

В Вознесенском, со слов женщины, был колхоз и сельсовет, ясли и школа. Анна Емельяновна очень огорчается, что уже многое здесь изменилась, но радуется церкви, стоящей около дома.

– Церковь восстановили в 90-х годах. Спасибо нашему отцу Сергию. Золотой человек! Из руин, из оврага поставил церковь, – говорит она.

Анна Емельяновна рассказала нам напоследок, что единственное, чего бы ей очень хотелось – это чтобы восстановили колодец, заваленный в результате стройки. Она не теряет надежды, что найдутся люди, которые это могут сделать.

Тихвинская Церковь

Самое интересное и ценное историческое строение в поселке – это церковь Тихвинской Иконы Божье матери и Вознесения Господня. Нам удалось пообщаться с настоятелем церкви отцом Сергием, который начал ее восстановление в 1992 году. Батюшка в свое время общался с историками и узнал много интересных фактов о поселении и церкви.

– Еще до прихода Ивана Грозного здесь было два поселения, где были храмы – это Кабаны и Вознесенское. Здесь проходила Ногайская дорога, как ее еще называли – Ногайский тракт. Она упоминается Гумилевым и Карамзиным. Уже в XIII веке эта дорога была мощенная и вела в Казань, к Ногайским воротам, которые стояли рядом с Арским кладбищем. Эта дорога была очень длинной и вела за Урал, проходила к Ногайским степям. Местные жители, кто помнит эту дорогу, мне рассказывали, что ее очень берегли и даже запрещал по ней водить скот. Вдоль нее как раз и селились русские, у которых был договор с Ордой: им разрешались здесь жить, строить церкви, а в обмен они должны были ремонтировать дорогу, чистить и охранять ее.

О самом возникновении деревни Вознесенское известно то, что сначала люди поселились на другом берегу Ноксы, где возвели деревянную церковь. Но так как эта сторона оказалась теневой, люди перебрались на другой берег, где в 17 веке и возвели Тихвинскую церковь. Сначала была небольшая церквушка, за тем к ней пристроили колокольню и в дальнейшем перестраивали 3 раза.

В 1936 году церковь закрыли, тогда на пасхальную седьмицу был убит настоятель протоиерей Владимир Фиалковский.

После закрытия в церкви были склады магазинов, тракторная мастерская, зернохранилище. В 1992 году Казани отдали Петропавловский собор, а следом и Тихвинскую церковь. Поначалу я взялся восстанавливать ее самостоятельно. Храм мне дали как безхозное строение. До него не было никому дела, могли просто по кирпичам разобрать, еще тут был овраг, в который местные жители сбрасывали мусор. Пришлось начинать практически с нуля. А сейчас храм внесли в реестр памятников.

Иконы в храме я сам лично собирал со всех округ, люди отдавали – приносили, жертвовали. Икона «Архангел Михаил» мне досталась вместе с храмом, она единственная сохранилась. Тихвинскую мне принесли, которую 30 лет на чердаке прятали. Когда храм вернули, ее сразу принесли обратно. Иконы XVII-XIX веков. Я мечтаю, чтобы у нас была церковная школа, миссионерский православный центр, нам бы найти спонсоров, чтобы помещение построить. Хочу, чтобы детишки тут бегали, чтобы была детская площадка.

Мнение эксперта

Александр Дембич, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест:

– Поскольку поселок исторический, конечно, ему нужно было делать отдельный проект планировки территории – есть такой официальный градостроительный документ. И там нужно сохранять историческую часть, сохранять трассировки улицы на какой-то части. Нужно обязательно оставлять историю – это только обогащает город. А то получится, что у нас только одни одинаковые микрорайоны.

На кладбище там сохранились интересные старые могилы, его тоже нужно охранять. Если бы были похоронены знаменитые люди или само надгробие было интересное, то это несло бы определенную историческую ценность. С похожей ситуацией мы столкнулись в Адмиралтейской слободе со старым кладбищем. Там сейчас делают мемориальную зону для туристических посещений.

Санитарная зона вокруг кладбища должна быть примерно 150 метров, если там продолжают хоронить. То, что кладбище видно из окон домов, не несет за собой ничего ужасного. Его нужно просто привести в порядок, облагородить деревцами, арочками и заборчиками.

На кладбище в Вознесенском можно благоустроить аллейки, поставить светильники, по сути дела, люди ходят гулять даже иногда на кладбище, ничего в этом такого нет.

Нет комментариев-